众所周知,仿制药很卷,但是有个残酷的事实是,创新药同样很卷。

每个企业都想做创新药,热门靶点管线已扎堆。

做什么产品,做哪个适应症的产品,如何做才是关键。

企业如何才能脱颖而出呢?

面对上述问题,说到底,还得看企业研发的土壤和团队的情况。药企能做的就是不断提高研发立项的成功率和提升研发队伍的实力。世界500强药业集团子公司,为了应对医药产业激烈的竞争,促进企业的可持续发展,经过长时间的筛选与沟通,最终邀请了瓴荟智库中心专家陈老师,为他们开展了为期一天的《产品设计策划和研发人员技能的提升》的培训,参训人员表示:“今天受益匪浅,很难碰到这么专业的老师。”。

中国的创新研发成果加速转化,正在发生量到质的变化

2015年是中国创新药发展的关键转折点,被公认为中国医药创新"元年",从此中国也迈向了创新药发展的黄金阶段。

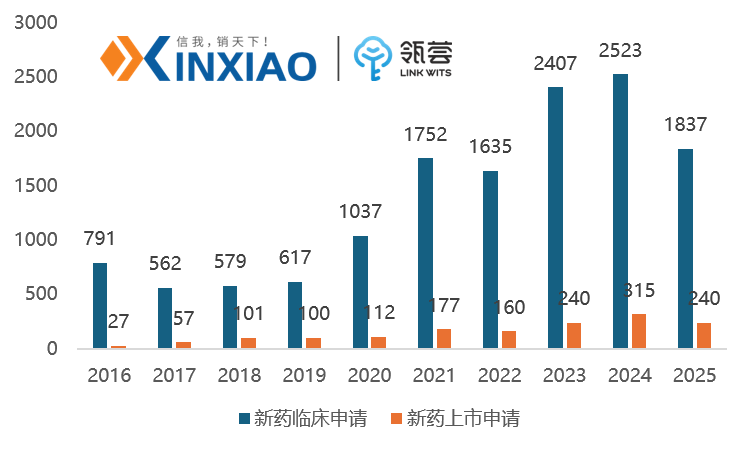

2016年新药上市申请数量仅27个(以受理号),而2024年,新药上市申请数量达到315个,期间年均复合均长率达35.95%,而新药临床申请数量年均增长率达15.6%。

2016-2025年新药注册申请数量高速增长

备注:2025年统计数据截至9月7日

数据来源:CDE,信销行研统计

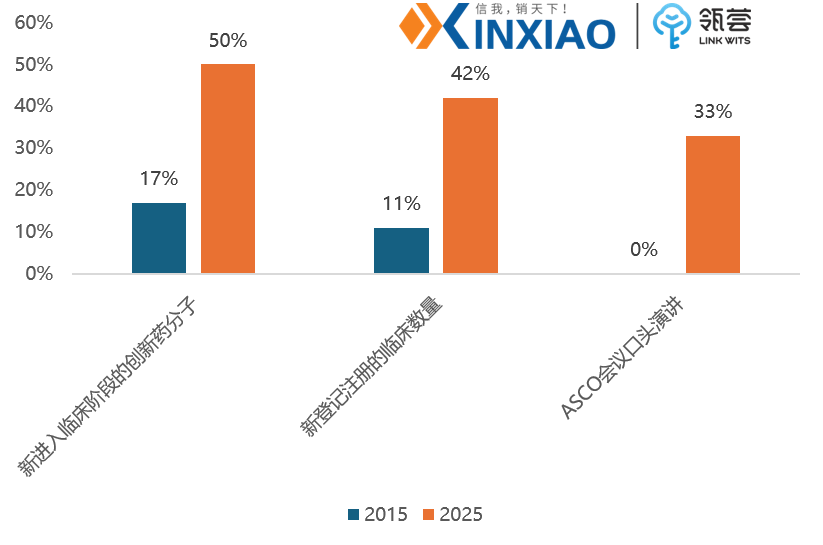

2015年,中国新进入临床阶段的创新药分子全球占比仅为17%,2025年这一数据已上升至50%,约是2015年的2.9倍;新登记注册的临床数量在10年间增长了2.8倍;2025年,在美国临床肿瘤学会(ASCO)会议上的口头演讲占比达33%。中国近年创新药管线的数量位列全球第二,占比仅次于美国。

中国创新药在全球医药领域的竞争格局

数据来源:公开渠道,信销行研统计

中国的创新药正在发生质的飞跃,同时中国的创新药研发速度也在与全球其他企业的研发速度赛跑。在如此短的时间内,中国创新药取得了令全球药企瞩目的成绩。而这一成果的取得,是中国医药研发人近乎“拼命”的态度获得的。

如果说创新药研发在拼新靶点,好疗效的话,创新药的研发更是在拼速度。

信达生物的一位研发总监曾在公开演讲中表示:“我之前在国际大型MNC药企就职,新药研发就像是按部就班地跑一场马拉松;但是在中国不行,需要用百米冲刺的速度跑这场马拉松,才不至于落后太多。”

根据一些行业数据显示,随着大数据、AI模型的使用,企业的靶点筛选周期已从18个月缩短至4个月。

中国药品的审评审批速度同样在陪跑,国家药监局发布的《关于优化创新药临床试验审评审批有关事项的公告(征求意见稿)》提出部分创新药的临床试验审批时间从60个工作日压缩至30个工作日,根据北京试点的数据显示,最快仅需要18个工作日,较传统流程速度提升了70%。

随着创新药整体生态链的完善,创新药从研发到上市的速度加快,根据国家药品监督管理局药品审评中心发布《中国新药注册临床试验进展年度报告(2023年)》的数据示,2023年度获批创新药从批准开展临床试验至获准上市所用时间平均为7.2年。这也是近年创新药上市呈井喷状态的原因之一。

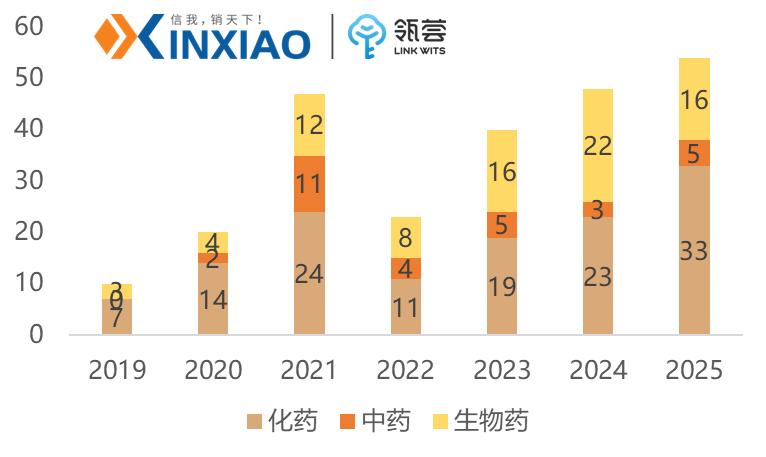

截至2025年8月底,今年已批准的1类创新药达54个,创下了历史新高。

2019-2025年中国创新药上市数量

数据来源:NMPA,仅统计1类创新药,信销行研统计

如此多的创新药集中上市,势必又是另一个维度的竞争。比如在乳腺癌领域的竞争就非常的激烈,其中CDK4/6抑制剂就有吡洛西利、来罗西利、伏维西利、泰瑞西利四款创新药产品上市。

企业是否能吃到临床价值的市场红利,还得看研发效率。

应对中国医药创新内卷:药企邀请瓴荟智库中心专家进行《产品设计策划和研发人员技能提升》的内训

世界500强药业集团子公司,为了应对医药产业激烈的竞争,促进企业的可持续发展,经过长时间的筛选与沟通,最终邀请了瓴荟智库中心专家陈老师,为他们开展了为期一天的《产品设计策划和研发人员技能的提升》的培训。

瓴荟智库中心专家分享产品设计策划经验:如何立项=问题拆解+解决办法

陈老师基于自身在全球20强药企和国内100强企业带领团队开展近70个创新药与仿制药上市的成功经验,与现场的参训人员展开了交流。

重点围绕中国医药企业当前研发可能面临的问题进行了详细的阐述:

第一,仿制药和创新药需要怎样的立项策略?

第二,如何通过项目管理提升在研产品的效率?

第三,如何提升临床的成功率?

……

陈老师一一以实例进行了解决办法的经验分享,深入剖析了多个典型场景下的应对策略与执行步骤。

瓴荟智库专家分享研发团队建设:研发团队能力拆解+先进管理方式分享+管理难点解决方案

陈老师还重点给企业拆解了当前一流的药企研发团队,每个人应该具备什么样的能力,如何建设这样的队伍。一句话概括是,研发人员需要具备发现问题并解决问题的能力。

研发团队的培养,是从招聘开始的。因此,建议企业先理清研发岗位人员的能力要求再开展招聘,才能找到匹配岗位能力的人,并应在人员入职后给予充分的信任。

我们此次负责培训的瓴荟智库中心专家曾是全球20强医药企业的研发负责人,曾主导近70个创新药和仿制药在中美上市。

数名参训代表在互动中表示,今天的培训非常受益,陈老师对于产品研发设计与团队管理真的非常专业。

如果您的企业正好面临产品立项、研发团队建设、中美申报策略等等方面的难题,可以联系瓴荟智库中心邹玲:15638934111。